日本語を教え始めたばかりの先生、初級学習者向けのクラスで、もっと効果的で楽しい授業を作りたいと考えていませんか?

多くの日本語学校や大学で採用されている教科書『げんき』(第3版)は、会話と文法をバランス良く学べる教材です。

しかし、「どのように教案を組み立てたらいいか分からない」「学生がもっとアクティブに参加できる授業にしたい」と悩む先生も少なくありません。

そこでここでは、私の実体験を元に、『げんき』を使った授業で役立つ教案作成のヒントと、すぐに使える無料ダウンロード教材を紹介します。

単なる文法説明に終わらない、学生の「できた!」を引き出す授業を作りたい方に読んでもらえると嬉しです。

【こんな人に読んでもらいたい】

- げんきの教科書を使って教えている/教えたい人

- 初級者向け日本語レッスンをしている/したい人

- 教案作成のヒントを探している人

この記事は、げんきのテキストをお手元に用意して照らし合わせてみると、より分かりやすい内容になっています。

げんき(GENKI)第6課の学習事項

初級日本語げんき第6課の学習項目は下記の通りです。

- て形

- ~てください

- て形の接続

- ~てもいいです

- ~てはいけません

- ~から

- ~ましょうか(申し出)

第6課では、たくさんの動詞が新出語彙でも出てきます。

また、ここでて形を勉強します。て形はルールが多いので、定着に時間がかかる方も多いですが、6課が終わるまでに、スムーズに言えるようになれると良いですね。

①て形

今まで、辞書形・ます形だけでしたが、ここで新しい形「て形」が出てきます。

て形を学ぶと、動詞をたくさん繋げる事が出来るようになるので、長い文を作ることができて来ます。

しかし、て形のルールは覚えるのが大変ですので、フラッシュカードを使ったりして、何度も反復練習をした方が良いと思います。

て形は、第7課でも使いますし、第8課では普通形を勉強します。

て形ができないままだと、今後の勉強にも支障をきたす可能性がありますので、大変かもしれませんが、学習者さんのやる気を失わせないように、テンポよくレッスンするように心がけれると◎です。

げんきでは、全ての動詞の形は、辞書形が基本になります。

日本後教師養成講座では、ます形からの形の作り方のみ教わった人もいるかと思いますが、げんきの場合は、辞書形からですので、先生が教える際に混乱しないように注意です。

②~てください

対面レッスンでしたら「今日は、暑い/寒いですね。○○さん、窓を開けて/閉めてください」などと、身振り手振りを交えながら導入すると自然かと思います。

オンラインレッスンでしたら「○○さん、この日本語を読んでください」など、画面に表示された日本語を指して導入してみてもいいかもしれませんね。

ここで混乱する人は少ないと思いますが、まだて形が定着しておらず、スムーズに言えない人が多いと思います。

「閉める」→「閉めてください」

「座る」→「座ってください」

などフラッシュカードを見せて「~てください」の形で答えてもらうなどして、て形の変換の練習も兼ねてみても良いともいます。

③て形の接続

動詞のて形は、何個も動詞を繋げて文を作る事ができますので、1日のルーティーンや週末したことなどを文にしてもらえると、学習者さんも楽しいかともいます。

て形に時制はく、文末の動詞の時制で解釈されます。

【例】

友達と会って、レストランに行きます。/行きました。

上記の文の場合、「会って」はいずれの時制でも変わりません。

たまに、質問されることもありますので、ちょっと頭に入れておいても良いと思います。

過去に、「動詞は何個まで繋げていいですか」という質問を受けたことがあります。

「朝7時に起きて、朝ご飯を食べて、会社に行って、ミーティングをして、昼ご飯を食べて、家に帰って、テレビを見て、夕食を食べて、お風呂に入って、寝ます。」

確かに無限につなげる事はできますが、だいたい2、3個が無難かと思います。

わざと長い文を作る練習をしてみても面白いかもしれませんが、だいたい2、3個で終わらせるのが良いと思います。

④~てもいいです

許可を得るための質問で使う事もできます。

「トイレに行ってもいいですか」「スマフォを見てもいいですか」など学習者さんの立場で、使えそうな文を導入してみると、すぐに使えるかもしれませんよね。

答えは、「~てもいいです」よりも「はい、どうぞ」「はい、いいですよ」などと言った表現の方がよくつかわれます。

「~てもいいです」だと、規則・決まりを告げる時や上から下の立場の人へ言う時に使われる事が多いかと思います。

ちょっとした事かもしれませんが、学習者さんが今後日本語を使っていく上で、人間関係が悪くなりかねない可能性もゼロではないので、軽く伝えても、良いかもです。

⑤~てはいけません

この表現は、少し強い印象になりますので、ルールなど、決まっている事を言う際に使う表現という事を伝えると良いです。

ただ、親が子供にしつけとして言うなど、日常生活でも使われていますので(「走っちゃいけないよ」など)、どういった人がどのような状況で使うかを考えて、導入・練習を構成すると◎です。

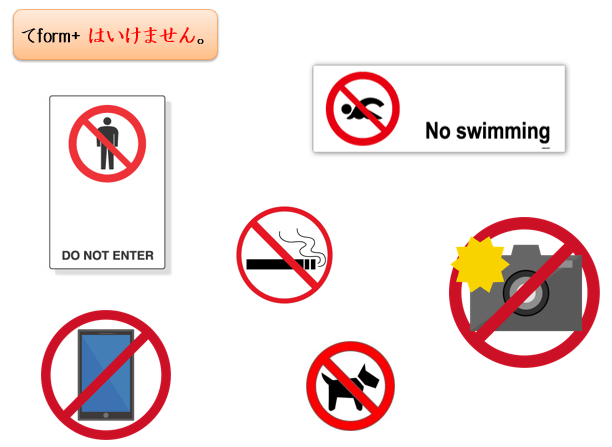

私は、上記の様な写真を見せて、文を作ってもらったりしてもいます。

げんきのテキストには、教室内で先生が生徒に「~てはいけません」と言っている絵がありますが、学校に通う年齢ではない方が学習者さんの場合は、街で見かける標識を使ってみてもいいかもしれません。

「~てはいけません」の「は」は「わ」の音になります。

時々「は」の音のままで言ってしまう人もいますので、最初に伝えてもいいかもです。

げんきのサイトにも、「~てもいいですか」「~てはいけませんか」の両方を使ってできる追加アクティビティがありますので、必要に応じて使用してみて下さい。

⑥~から

「から」には理由が来ます。

「タクシーで帰ります。電車がありませんから。」など、「から」に理由が来ます。

時々「電車がありません。タクシーで帰りますから。」など逆に文を作ってしまう方もいますので、そうならないように、最初に「から」に理由が来ることを示すと間違いが減ると思います。

「電車がないから、タクシーで帰ります」も言えますが、第6課ではShort formを習っていませんので、「Long form+から」のみ練習します。

⑦~ましょうか(申し出)

第5課で「ましょうか」は習っていますが、意味が異なります。

第5課ではLet’sの意味でしたが、第6課ではLet me do/Shall I~の意味になります。

既習事項で意味が違うだけですので、割と簡単に進んでしまうかもしれません。

テキストにある絵を見て、少し長い会話を作る練習をしたり、必要でしたら、プラスαの練習も考えておくと良いかもです。

げんきのサイトにも、追加アクティビティがありますので、必要に応じて使用してみて下さい。

絵カード&イラスト

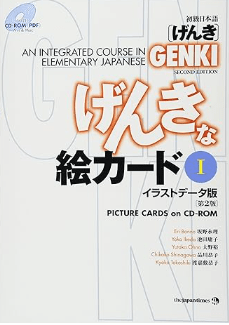

初級の時は、絵カードやイラストを有効に活用して、目からの情報もたくさん取り入れると◎です。

げんきのテキストは対応している絵カードがありますので、購入してみても良いと思います。

その他、私のサイトにもイラストがあり無料ダウンロードできますので、良かったら使ってください。

無料PDFダウンロード教材

第6課までの文型を使った会話練習ができるようなものを考えてみました。

良かったら参考にしてみて下さい。